Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.101.0

Konten dari Pengguna

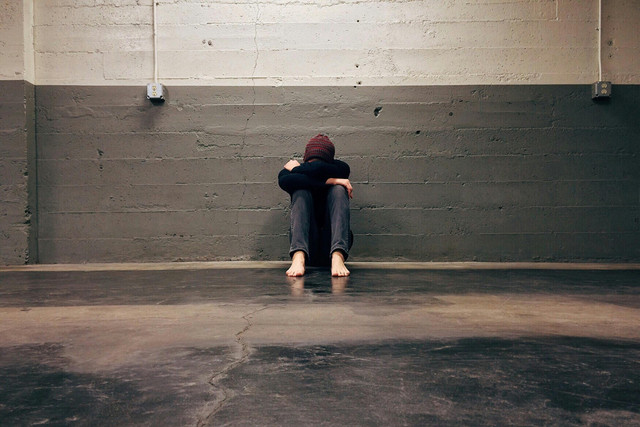

Hikikomori dan Tekanan Sosial: Ketika Dunia Terasa Berat

17 April 2025 17:13 WIB

·

waktu baca 6 menitTulisan dari Devita Dewi C tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

ADVERTISEMENT

Pada masa kini, lingkungan sosial yang kita tinggali sering kali menempatkan kita dalam berbagai situasi yang penuh dengan tuntutan. Namun, ketika dihadapkan dengan situasi tersebut, setiap orang akan memiliki respons yang berbeda-beda. Sebagian orang mungkin mampu menghadapi dan beradaptasi dengan tuntutan tersebut, sementara yang lain justru tidak mampu menghadapinya dan berakhir dengan mengurung dan menarik diri dari masyarakat dalam waktu yang lama. Fenomena ini telah menjangkit jutaan orang di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara maju seperti Jepang, dan telah menjadi perhatian yang serius bagi para ahli dalam bidang psikologi dan sosiologi. Fenomena sosial ini disebut dengan Hikikomori atau Social Withdrawal.

Istilah hikikomori(引きこもり)atau shakaiteki hikikomori(社会的引きこもり)merupakan sebuah istilah dalam Bahasa Jepang yang merujuk pada fenomena social withdrawal. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang psikiatri asal Jepang bernama Saito Tamaki setelah ia menemui banyaknya kasus remaja yang mengurung dirinya di dalam kamar dalam selang waktu yang lama. Menurut Saito, dalam bukunya yang berjudul Hikikomori : Adolescence Without End (1998), istilah ini merujuk pada tindakan menarik diri dari masyarakat dan menghindari kontak dengan semua orang selain keluarga sendiri selama 6 bulan atau lebih tanpa disertai gangguan psikologis lain yang mendasarinya, namun hal tersebut dapat menjadi dampak atau faktor yang memperparah hikikomori.

ADVERTISEMENT

Hikikomori rentan terjadi pada remaja dan orang-orang yang berada pada tahap dewasa awal. Meskipun mayoritas kasus hikikomori terjadi pada laki-laki, perempuan pun dapat mengalami kondisi serupa. Sebab, hikikomori merupakan fenomena sosial yang dapat menimpa siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin atau kepribadian. Orang-orang yang melakukan hikikomori ini sering kali menunjukkan beberapa gejala, seperti: ketakutan berinteraksi dengan orang lain; insomnia akut; berperilaku kekanak-kanakan; hingga kecenderungan melakukan kekerasan yang tinggi. Dalam beberapa kasus, terdapat pula gejala-gejala yang menyerupai kondisi psikologis lain, seperti gangguan kecemasan atau Obsessive-Compulsive Disorder (OCD). Namun, hal tersebut bukanlah penyebab utama dari hikikomori ini.

Fenomena hikikomori tidak muncul secara begitu saja, tetapi dapat dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Beberapa faktor yang dapat mendasarinya ialah, seperti tekanan akademik atau pekerjaan, masalah kesehatan mental, dinamika keluarga, dan ekspektasi sosial yang tinggi. Masing-masing faktor ini dapat memicu stres yang berkepanjangan, menciptakan rasa keterasingan, dan trauma yang mendorong individu untuk menarik dirinya dari masyarakat. Untuk memahami fenomena ini secara lebih mendalam, berikut adalah empat penyebab utama yang sering menjadi latar belakang terjadinya hikikomori.

ADVERTISEMENT

1. Tekanan Akademik dan Dunia Kerja

Tekanan akademik dan pekerjaan sering kali menjadi pemicu utama dalam banyak kasus hikikomori. Sistem pendidikan yang kompetitif dan tuntutan dari orang tua dan sekolah untuk memperoleh nilai yang tinggi dan masuk universitas ternama dapat memicu stres pada para siswa. Hal ini pun juga dapat terjadi ketika mereka memasuki dunia kerja yang mengharuskan mereka bekerja dengan beban kerja yang banyak. Kegagalan dalam memenuhi harapan ini sering kali menimbulkan rasa malu dan pengucilan yang mendorong sebagian individu untuk menarik diri sepenuhnya dari kehidupan sosial (Furlong, 2008).

2. Masalah Kesehatan Mental

Meskipun hikikomori bukan termasuk dalam kategori gangguan mental dan tidak disebabkan oleh gangguan mental lain, banyak kasus menunjukkan adanya keterkaitan dengan kondisi psikologis tertentu seperti depresi, gangguan kecemasan sosial, atau Avoidant Personality Disorder (AVPD). Kondisi-kondisi tersebut bukanlah penyebab utama dari hikikomori, tetapi dalam banyak kasus, kondisi tersebut dapat menimbulkan perasaan takut dipermalukan atau dikritik yang memperparah kecenderungan untuk menarik diri dari lingkungan sosial (Pupi et al., 2025).

ADVERTISEMENT

3. Dinamika Keluarga

Faktor-faktor yang timbul dari keluarga juga dapat memicu seseorang untuk melakukan hikikomori. Beberapa faktor yang sering kali menjadi pemicu hikikomori, yakni: disfungsi keluarga, trauma di masa kecil akibat penganiayaan, kesalahan pola asuh anak, dan lain-lain. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh para ahli, keluarga dengan tingkat ekonomi dan pendidikan yang tinggi memiliki risiko yang lebih tinggi dalam terjadinya hikikomori (Malagón-Amor et al., 2020).

4. Ekspektasi Sosial yang Tinggi

Dalam masyarakat yang sangat menjunjung tinggi keseragaman dan produktivitas, orang-orang yang tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut sering merasa terasingkan. Berdasarkan hal tersebut, hikikomori dapat dilihat sebagai bentuk perlawanan terhadap tuntutan sosial yang dianggap tidak manusiawi atau sebagai mekanisme bertahan hidup dalam menghadapi lingkungan yang terasa tidak mendukung (Borovoy, 2008).

ADVERTISEMENT

Salah satu kesalahpahaman yang sering muncul mengenai hikikomori adalah anggapan bahwa orang-orang yang melakukan hikikomori adalah pemalas. Padahal perilaku hikikomori ini sering kali bukan disebabkan oleh keengganan untuk beraktivitas, melainkan karena kelelahan secara psikologis, rasa takut akan kegagalan, atau tekanan emosional yang berat. Anggapan bahwa penderita hikikomori adalah pemalas bukan hanya tidak tepat, tetapi juga bisa membuat orang-orang di sekitar menjadi kurang peduli dan enggan memberikan dukungan yang seharusnya mereka dapatkan.

Selain itu, anggapan tersebut juga membuat kita gagal melihat faktor-faktor lain yang berperan dalam munculnya hikikomori, seperti tuntutan sosial yang terlalu tinggi, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan mental, dan trauma yang pernah dialami. Dalam situasi seperti itu, menarik diri dari lingkungan sosial bisa jadi terasa seperti satu-satunya pilihan yang tersedia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak melihat hikikomori sebagai kelemahan pribadi, melainkan sebagai bentuk respons terhadap tekanan yang kompleks. Anggapan bahwa penderita hikikomori adalah orang yang pemalas dapat membuat mereka merasa enggan atau takut untuk mencari bantuan, karena akan penilaian dan penolakan dari orang lain di sekitar mereka.

Meski kerap terhalang oleh anggapan yang buruk, berbagai bentuk perawatan sebenarnya tersedia bagi mereka yang mengalami hikikomori. Perawatan umumnya lebih berfokus pada pendekatan psikoterapi dibandingkan penggunaan obat-obatan, meskipun pengobatan medis tetap diperlukan jika terdapat gangguan mental yang menyertainya. Di Jepang sendiri, seseorang dengan kondisi ini dapat mengakses layanan kesehatan, bergabung dalam kegiatan di pusat sosial masyarakat, atau mengikuti terapi yang bertujuan membantu mereka kembali berinteraksi dengan orang lain. Terapi ini dapat dilakukan secara individu, kelompok, maupun bersama keluarga, dan sering kali melibatkan kombinasi dari beberapa pendekatan psikologis sekaligus.

ADVERTISEMENT

Fenomena hikikomori mencerminkan tantangan besar dalam masyarakat modern, di mana tuntutan tinggi, ekspektasi sosial, dan kurangnya dukungan emosional sering kali menempatkan individu dalam kondisi tertekan yang ekstrem. Sebagai bentuk penarikan diri yang kompleks, hikikomori tidak hanya membutuhkan pemahaman dari sisi psikologis, tetapi juga perubahan dalam cara masyarakat melihat kegagalan, kesehatan mental, dan keberagaman cara hidup. Oleh karena itu, penanganan terhadap hikikomori bukan hanya terletak pada upaya pemulihan individu, melainkan juga pada penciptaan lingkungan sosial yang lebih inklusif, suportif, dan bebas dari prasangka negatif. Dengan pendekatan yang menyeluruh dan penuh empati, kita dapat membuka jalan menuju pemulihan yang lebih berkelanjutan bagi para penderita hikikomori.

DAFTAR PUSTAKA

Borovoy A. (2008). Japan's hidden youths: mainstreaming the emotionally distressed in Japan. Culture, medicine and psychiatry, 32(4), 552–576. https://doi.org/10.1007/s11013-008-9106-2

ADVERTISEMENT

Furlong, A. (2008). The Japanese Hikikomori Phenomenon: Acute Social Withdrawal among Young People. The Sociological Review, 56(2), 309-325. https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.2008.00790.x (Original work published 2008)

Malagón-Amor, Á., Martín-López, L. M., Córcoles, D., González, A., Bellsolà, M., Teo, A. R., Bulbena, A., Pérez, V., & Bergé, D. (2020). Family Features of Social Withdrawal Syndrome (Hikikomori). Frontiers in psychiatry, 11, 138. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00138

Pupi, V., Bressi, C., Porcelli, P. M., Rossetti, M. G., Bellani, M., Trabacca, A., Brambilla, P., & Delle Fave, A. (2025). Hikikomori (prolonged social withdrawal) and co-occurring psychiatric disorders and symptoms in adolescents and young adults: A scoping review. Comprehensive Psychiatry, 138, 152573. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2024.152573

Tamaki, S. (2013). Hikikomori: Adolescence without end. (J. Angles, Trans.). University of Minnesota Press.

ADVERTISEMENT